Zwischen Fortschritt und Unruhe:

Künstliche Intelligenz und die Suche nach dem Menschlichen

Die Ambitionen von OpenAI

Im Januar 2025 veröffentlichte OpenAI, die Schöpfer von ChatGPT, ein Schreiben zum sogenannten Stargate-Projekt – einem 500-Milliarden-Dollar-Infrastrukturvorhaben für Künstliche Intelligenz, das als notwendiger Schritt zur Entwicklung Allgemeiner Künstlicher Intelligenz (AGI) gilt:

„Alle von uns freuen sich darauf, KI weiter aufzubauen und zu entwickeln… zum Wohle der gesamten Menschheit. Wir glauben, dass dieser Schritt entscheidend auf dem Weg ist und es kreativen Menschen ermöglichen wird herauszufinden, wie sie KI nutzen können, um die Menschheit zu erheben.“

OpenAI, Ankündigung des Stargate-Projekts

Damit wird deutlich, dass Künstliche Intelligenz heute nicht mehr bloß ein theoretisches Gedankenexperiment ist, sondern in der Entwicklung Allgemeiner Künstlicher Intelligenz (AGI) bereits ein plausibles mittelfristiges Ziel verfolgt.

Doch sollten wir besorgt sein? Die Frage wirkt einfach, doch sie berührt den Kern unserer Zeit.

Demis Hassabis, Nobelpreisträger 2024 und CEO sowie Mitgründer von Google DeepMind, antwortete in einem Interview auf die Frage: „Was hält Sie nachts wach?“:

„Für mich ist es die Frage nach internationalen Standards und Zusammenarbeit – nicht nur zwischen Ländern, sondern auch zwischen Unternehmen und Forschern, wenn wir den letzten Schritten zur AGI näherkommen. Und ich glaube, wir stehen kurz davor. Vielleicht fünf bis zehn Jahre entfernt. Manche sagen kürzer... Wie dem auch sei, es kommt sehr bald. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Gesellschaft darauf vorbereitet ist.“

Demis Hassabis, Interview mit Time-Korrespondent Billy Perrigo

GenAI und AGI: Zwei unterschiedliche Visionen

Generative KI (GenAI) und Allgemeine Künstliche Intelligenz (AGI) unterscheiden sich vor allem in Reichweite, Fähigkeiten und Entwicklungsstadium.

Während GenAI aktuelle Technologie darstellt, die neue Inhalte durch Mustererkennung erstellt, ist AGI ein hypothetisches System, das menschliche kognitive Fähigkeiten in allen Aufgabenbereichen erreichen oder übertreffen kann – auch in neuen, unbekannten Aufgaben – ohne erneutes Training, und das zu echter Kreativität fähig ist.

Die Visionen von KI-Enthusiasten bergen Segen und Risiko zugleich. Viele Wissenschaftler, obwohl sie sich einig sind, dass diese Entwicklung die Gesellschaft grundlegend verändern wird, stehen vor schwierigen Entscheidungen in diesem Wettlauf zwischen Ländern und Unternehmen – getrieben von Profit- und Machtanreizen, zwischen der Gefahr, dass AGI außer Kontrolle gerät, und der Gefahr, den Anschluss zu verlieren; zwischen zu schnellem und zu langsamem Aufbau.

Dario Amodei, Mitbegründer und CEO von Anthropic sowie einer der führenden KI-Forscher, formulierte in einem Interview mit der Chefredakteurin des Economist, Zanny Minton Beddoes, ein eindringliches Gedankenexperiment:

„Wenn jemand ein neues Land erschaffen würde – zehn Millionen Menschen, intelligenter als jeder lebende Mensch –, würde man sich fragen: ‚Was ist ihre Absicht? Was werden sie tatsächlich tun, insbesondere wenn sie autonom handeln können?‘“

Dario Amodei, Interview mit The Economist-Chefredakteurin Zanny Minton Beddoes

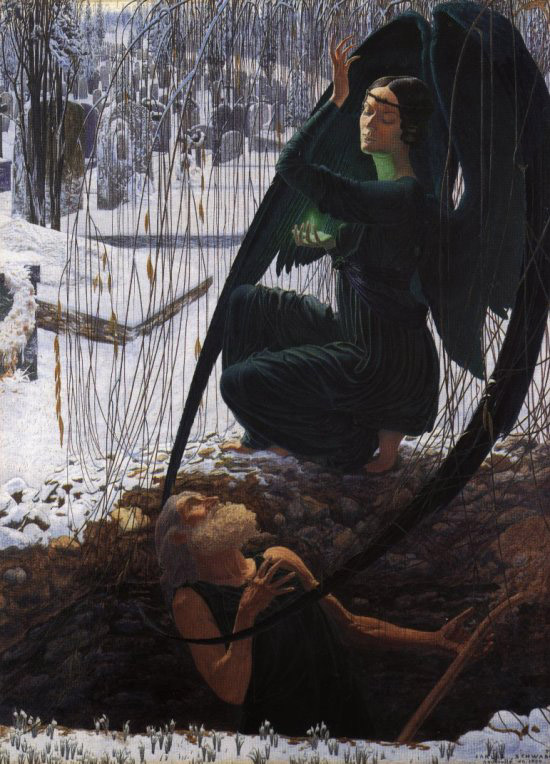

Der Spiegel der Dekadenz

Heute wird Generative KI bereits genutzt, um Fehlinformationen über KI-generierte Websites, Newsbots und Chatbots zu verbreiten.

Sie bedroht zudem die Existenz von Kreativen in verschiedenen Bereichen: Musik, die vollständig von KI komponiert wird; kurze hypnotische Videos; ein Überfluss an KI-generierten Büchern, Bildern und Artikeln.

Neue Talente verlieren Chancen, die früher von Institutionen geboten wurden, die Zeit, Geld und Energie investierten, um Menschen zu fördern und zu entwickeln.

Bestehende Regulierungen steuern die Entwicklung und Anwendung von KI, berücksichtigen jedoch nicht ausreichend deren Einfluss auf unser kognitives, soziales und emotionales Leben.

Zur Einordnung dieser Paradoxien ist Jacques Barzuns Beobachtung eines „dekadenten Zeitalters“ hilfreich, die er für die westliche Kultur Ende des 20. Jahrhunderts prägte:

„Es impliziert bei denen, die in einer solchen Zeit leben, keinen Verlust an Energie, Talent oder moralischem Sinn. Im Gegenteil, es ist eine sehr aktive Zeit, voller tiefer Anliegen, aber eigentümlich unruhig, da sie keine klaren Fortschrittslinien sieht. Die Formen der Kunst wie des Lebens scheinen erschöpft; die Entwicklungsstufen sind durchlaufen. Institutionen funktionieren mühsam. Wiederholung und Frustration sind das Unerträgliche. Langeweile und Müdigkeit sind die großen historischen Kräfte.“

Jacques Barzun, From Dawn to Decadence (2000)

Ähnlich wie Barzuns dekadente Gesellschaften ist der moderne Wettlauf um AGI von intensiver Produktion geprägt – weniger auf neue Fähigkeiten ausgerichtet, sondern auf Effizienzsteigerung und Kostenreduktion.

Das Ergebnis: eine Kultur des „Mehr vom Gleichen“, geprägt von permanentem Hype und Iteration, statt geduldiger, fundierter Forschung.

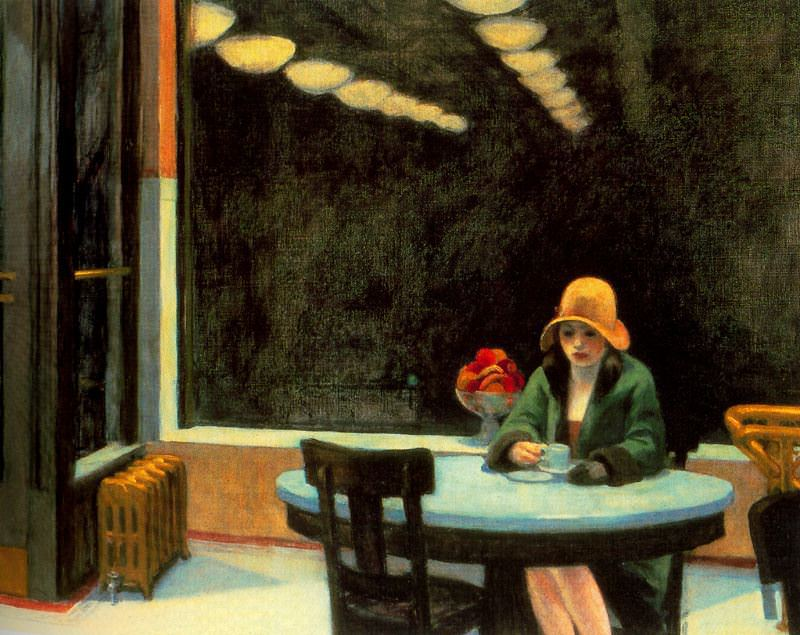

Dieses ständige Streben erzeugt eine Unruhe, da Menschen nach Sinn jenseits des bloßen Bauens oder Dienens der Technologie suchen. Die Fixierung auf den nächsten großen Sprung wird von technologischer Möglichkeit getrieben, nicht von einer klaren Vision, wie sie der Menschheit dienen könnte.

Und während KI menschliche Intelligenz in Bereichen wie Kreativität und Problemlösung übertrifft, erscheinen menschliche Fähigkeiten vermindert – ein Gefühl der Langeweile zwingt uns, existenzielle Fragen ohne Antworten zu stellen, und führt zu innerer Unruhe.

Es ist ein Zustand existentieller Unruhe und Angst, ein Gefühl des Werdens, wie T.S. Eliot es ausdrückte, die „Hollow Men“:

„Form ohne Gestalt, Schatten ohne Farbe,

gelähmte Kraft, Geste ohne Bewegung.“

Und während die menschliche Relevanz allmählich von der Effizienz der Maschinen übertroffen wird, scheint die Welt zu verblassen:

„So endet die Welt –

T.S. Eliot, „The Hollow Men“

nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern.“

Doch selbst wenn der Geist unserer Gesellschaft langsam schwindet, können ihre Machtstrukturen lange Bestand haben – nach außen stark, nach innen hohl. Wie das antike Rom in seinen letzten Jahrhunderten könnte unsere Zivilisation einen langwierigen Niedergang durchlaufen: stabil an der Oberfläche, aber getragen von Trägheit statt Vitalität.

Der Dichter W.H. Auden, in seiner Rezension von Eleanor Clarks Rome and a Villa (1952), sah in Rom ein Spiegelbild unserer Welt:

„…das Römische Reich ist wie ein Spiegel, in dem wir das brutale, vulgäre, mächtige und zugleich verzweifelte Bild unserer technologischen Zivilisation sehen. Was uns am Römischen Reich fasziniert und erschreckt, ist nicht, dass es schließlich zusammenbrach, sondern dass es vier Jahrhunderte lang ohne Kreativität, Wärme oder Hoffnung überleben konnte.“

W.H. Auden, Rezension von Rome and a Villa (1952)

Unruhe und Erneuerung

Obwohl der offensichtlichste und unmittelbarste Schaden durch KI wirtschaftlicher Natur ist, werden ihre disruptiven Auswirkungen unser Leben auf eine Weise verändern, die wir noch nicht verstehen können – zum Guten wie zum Schlechten.

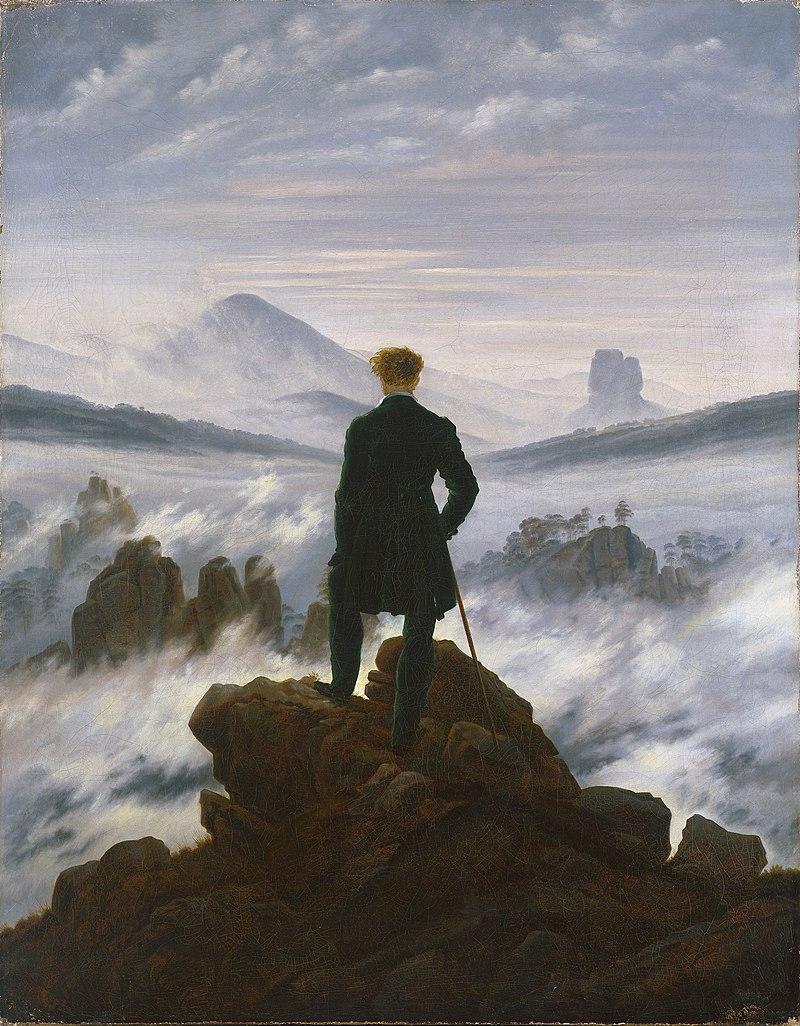

In Zeiten rasanter technologischer und gesellschaftlicher Beschleunigung wird die Idee der inneren Orientierung entscheidend. Es geht dabei nicht um Intellekt oder Wissen, sondern um einen inneren Kompass – die Fähigkeit, zu erkennen, was wirklich zählt, und inmitten von Überfluss und Ablenkung die Richtung zu behalten.

Ohne sie droht der Fortschritt zu einer Bewegung ohne Sinn, zu einer Innovation ohne Einsicht zu werden – und wir, ruhelos im Erfolg, verlieren unser Gefühl für Zweck und Bedeutung.

Doch die Angst und Unruhe, die wir empfinden, können dennoch zu einer Kraft der Erneuerung werden – wenn wir unseren Blick wieder auf die menschliche Hälfte der Gleichung richten, durch einen kollektiven Wandel in der Denkweise, Werten und der psychologischen Haltung von Individuen, durch bewusste Entscheidungen, die Weisheit, ethisches Denken und Empathie fördern.

Während KI zu einer autonomen, deterministischen Kraft wird, die jeden Aspekt des menschlichen Lebens prägt, gewinnt Jacques Elluls Beobachtung neue Aktualität:

„Der erste Schritt auf der Suche, die erste Handlung der Freiheit, besteht darin, sich der [technologischen] Notwendigkeit bewusst zu werden.“

Jacques Ellul, The Technological Society (franz. La Technique ou l'Enjeu du siècle) (1954)

Einer Kraft, durch die KI mit ihrer eigenen inneren Logik unser Denken, unsere Werte und unsere Lebensweise formt, oft ohne dass wir es bemerken. Wahre Freiheit beginnt also mit Bewusstsein – mit dem Mut, die Zwänge unserer Zeit klar zu erkennen und verantwortungsvoll innerhalb dieser zu handeln, indem wir dem zunehmend automatisierten und entmenschlichten Leben ein bewusstes, menschliches Element zurückgeben.

Letztlich stellt diese Bewegung hin zu einem inneren Bewusstsein vielleicht die bedeutsamste Antwort dar, die wir geben können – eine kraftvolle Form selbstbestimmten Handelns, ein höheres Maß an Freiheit, das Veränderung von innen heraus erzeugt.

Sie führt schließlich zu dem, was Carl Jung als die Erreichung der Persönlichkeit bezeichnete:

„Solche Probleme werden nie durch Gesetze oder Tricks gelöst. Sie werden nur durch eine allgemeine Einstellungsänderung gelöst. Und die Veränderung beginnt nicht mit Propaganda, Massenversammlungen oder Gewalt. Sie beginnt mit einer Veränderung des Individuums. Sie wird sich fortsetzen als Transformation ihrer persönlichen Vorlieben und Abneigungen, ihres Lebensblicks und ihrer Werte, und nur die Summe dieser individuellen Veränderungen wird eine kollektive Lösung hervorbringen.“

Carl Jung, Psychologie und Religion (1938)

Hinweis: Alle englischen Zitate wurden für diesen Artikel vom Autor ins Deutsche übertragen.